|

Archives

|

Actualité de l'association

|

Histoire du clocher de Salers

par Pierre Moulier

L'ancien clocher de Salers

Récemment mise en ligne, la photothèque des archives départementales du Cantal dévoile quelques trésors. C’est le cas d’une photographie apparemment banale de l’église de Salers. Cliché ancien, assurément, et de qualité médiocre, mais d’un intérêt archéologique exceptionnel, puisqu’on y voit l’ancien clocher de l’église, intégralement reconstruit à partir de 1887. Cette date constitue donc ce que l’on a coutume d’appeler un terminus ante quem, le cliché étant forcément antérieur. Or aucun document jusqu’à présent ne nous mettait en présence de cet antique clocher, d’ailleurs à peine décrit dans les ouvrages de l’époque. Grace à ce modeste document, nous pouvons maintenant savoir à quoi ressemblait jadis l’église de Salers, et mesurer l’écart – important - avec la reconstruction de l’architecte Aigueparse en 1887.

________________________________________

1. Le clocher de Prosper Belmas (1825)

________________________________________

Ce clocher ancien, en réalité, n’avait que soixante ans d’existence quand la foudre s’abattit sur lui en 1885, imposant sa reconstruction complète. Les archives départementales conservent le contrat passé entre François-Marie Bertrandy, maire de Salers, d’une part, et Antoine Soulié, entrepreneur de bâtiments et ponts et chaussées d’Aurillac, d’autre part, Joseph Picut, imprimeur et libraire, se portant caution pour lui. La convention suivante est établie en triple exemplaire, le 29 juillet 1825 :

L’entrepreneur Soulié s’engage à faire le clocher, et outre cela à ajouter « deux croisées ou ouïes » en plus de celles prévues dans le plan initial de l’architecte aurillacois Prosper Belmas, afin de pouvoir placer quatre cloches ; d’élever « la bâtisse en maçonnerie » de deux mètres par rapport à ce premier plan - la fabrique devant pourvoir aux frais supplémentaires et porter à pied d’œuvre les matériaux, sauf la chaux - ; de faire poser au frontispice de l’église une pierre avec son entablement sur laquelle seront gravées les armes de la ville, le millésime et les inscriptions indiquées par le maire ; de garantir la construction pendant 18 mois au lieu d’un an mentionné au devis ; de commencer ladite réparation de suite et d’y employer sans interruption au moins quinze ouvriers ; enfin de fournir la chaux et la « thuile ».

Bertrandy, maire de salers, s’engage de son côté à payer l’entrepreneur à mesure de l’avancée des travaux. Joseph Picut se porte caution pour Soulié.

Nous apprenons que si les plans ont été dressés par Prosper Belmas, le devis et le détail estimatif des travaux ont été réalisés par un certain Becqué, constructeur des ponts et chaussées à Mauriac. Ledit détail estimatif s’élève à 5237,06 Francs, moins les 1786, 38 F de matériaux fournis par la fabrique.

Le programme ainsi conçu est approuvé par le préfet le 11 août 1825 et les travaux ne tardent pas à commencer. Un premier certificat de paiement de 1800 F est rédigé le 3 juin 1826 et signé par Becqué, chargé de la direction des travaux. Un paiement de 1278 F supplémentaire est accordé le 23 août 1826.

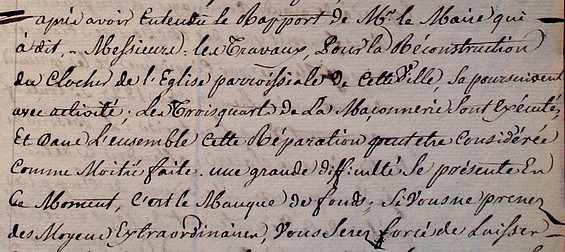

Cependant les fonds viennent à manquer et le conseil municipal, réuni le 3 septembre 1826, expose que si les travaux de reconstruction « se poursuivent avec activité », et que « les trois-quarts de la maçonnerie sont exécutés », de sorte que « dans l’ensemble cette réparation peut être considérée comme moitié faite », les 4000 F de la fabrique sont épuisés ainsi que la soumission de 1000 F réalisée par la commune. Le maire expose une situation particulièrement délicate, car les habitants de Salers les plus fortunés ont déjà refusé leur secours volontaire, tandis que le Conseil lui-même n’a pas voulu d’une augmentation de l’octroi. Une imposition extraordinaire s’avère donc nécessaire. Notons que le maire, Bertrandy, insiste dans cette délibération sur le caractère très injuste de la solution qu’il se voit contraint de préconiser. La ville de Salers, argumente-t-il, n’a presque pas de banlieue, et les personnes les plus fortunées ont leurs propriétés dans les communes voisines, et paient de ce fait peu d’impôts fonciers à Salers même. Les 3700 francs d’imposition extraordinaire seront donc supportés par la classe la moins aisée (forains, artisans et ouvriers).

Finalement, maire et conseil municipal décident de « supplier » le préfet d’autoriser un emprunt de 3700 francs à 5%, l’impôt extraordinaire servant à rembourser cet emprunt en cinq ans. Solution d’urgence effectivement approuvée le 13 novembre 1826.

La réception définitive des travaux a lieu le 10 août 1829. Pour l’essentiel, ces travaux ont consisté en 43,2 m3 de vieille maçonnerie à démolir ; 157,96 m3 de grosse maçonnerie avec mortier de chaux et sable ; 37,36 m3 de maçonnerie de pierre de taille ; 6,58 m3 de bois de charpente ; enfin 32,20 m2 de tuiles cannelées.

Ce qui nous apprend, comme on pouvait cependant s’en douter, que le clocher de Prosper Belmas était bien doté au départ d’un toit, contrairement à ce que la photo indique, mais que ce toit devait être relativement peu pentu, comme le suggère la mention des tuiles cannelées.

Extrait de la délibération du conseil municipal du 3 sept. 1826

Quoi qu’il en soit, ce clocher de 1825-1829, que nous découvrons sur la photographie, n’a pas laissé de souvenirs émus à ceux qui ont assisté à sa reconstruction. Il faut reconnaître qu’il n’a pas grande allure, avec ses pauvres murs en moellons où la pierre de taille ne figure qu’aux encadrements et aux chaînage d’angle. Les granges de l’époque n’étaient pas autrement construites, et parfois mieux.

Notons pour finir que ce clocher (qui n’était pas le second de l’église, mais déjà le troisième puisque le clocher primitif, menaçant ruines en 1620, fut démoli jusqu’à la voûte du porche), n’a pas impressionné Emile Delalo, auteur en 1857 de l’excellente notice consacrée à Salers dans le Dictionnaire statistique du Cantal : « Le clocher a été rebâti de nouveau vers 1820, M. Bertrandy étant maire et M. Bos curé. C’est une construction lourde, sans style, telles qu’on les faisait avant que la science archéologique ne se fût popularisée et n’eut réhabilité l’architecture du Moyen Âge ».

Jugement sévère, sans doute, mais assez juste, comme la photographie désormais nous permet de le dire.

________________________________________

2. Le clocher néo-roman d’Aigueparse (1887)

________________________________________

C’est à la fin du XIXe siècle seulement, en effet, qu’un clocher digne de la beauté de l’église Saint-Mathieu et de la ville de Salers sera construit, grâce au concours involontaire des éléments déchaînés qui s’abattront sur Salers le 24 juillet 1885. Une délibération en date du 30 août 1885 fait état d’une demande de secours provisoire pour réparations urgentes à l’église, car les toitures de la nef et des chapelles sont « entièrement détériorées », de même que la voûte de la nef, et doivent être refaites à neuf avant la reconstruction du clocher. Les frais estimés par l’architecte départemental et diocésain Aigueparse, pour les seules toitures, s’élèvent à 4890,69 F. Un régisseur est nommé le 1er mai 1887 pour surveillance des travaux aux toitures.

Une fois ces travaux réalisés (mais pas en totalité, on verra pourquoi), un vaste projet de reconstruction du clocher est lancé par l’architecte diocésain Aigueparse. Ces architectes diocésains n’ont plus d’équivalent aujourd’hui, car s’ils avaient un rôle de contrôle, comme les actuels « ABF » (architectes des bâtiments de France), ils pouvaient également diriger des chantiers et agir pour leur propre compte, et Aigueparse notamment, qui régna sur le Cantal pendant quarante ans, ne s’en privait pas. On lui doit notamment les belles églises de Ségur, Saint-Chamant, Peyrusse et Mandailles, qui sont d’incontestables réussites dans le style néo-gothique et, pour Mandailles, néo-roman.

Le clocher de 1887

C’est le style roman qui fut également choisi à Salers pour la reconstruction du clocher. Projet particulièrement ambitieux par sa monumentalité et la profusion des éléments de décor. Tellement ambitieux qu’il faillit ne pas voir le jour, finances obligent. C’est ce que révèle une note du ministère des cultes adressée au préfet et datée du 27 mars 1887 : les maçonneries du clocher, dit la note, sont « en assez bon état pour être conservées » ; il « convient de ne reprendre en sous-œuvre que les parties les plus dégradées de la construction ; il convient également de rétablir la charpente et la couverture, en un mot de se borner aux réparations strictement indispensables ». Le comité des travaux diocésains, sollicité, réclame donc un nouveau devis pour ces seules réparations.

Mais Aigueparse ne l’entend pas de cette oreille. Interrogé par le conseil municipal de Salers sur la conduite à tenir, le 5 mai 1887, il persiste dans son projet de reconstruction complet : « les murs de la partie inférieure du clocher, violemment surchauffés par l’incendie et crevassés, ne pourront supporter le poids des murs de la partie supérieure qui sont à refaire jusque dans les appuis des fenêtres du beffroi, sur une hauteur de 7 m. environ ». Inquiet d’un éventuel refus ministériel, il refuse d’assumer la responsabilité des accidents qui pourraient survenir si la reconstruction n’a pas lieu. En conséquence, le conseil maintient l’intégralité du projet d’Aigueparse. La question n’est pas alors de savoir si l’Etat va interdire le chantier – il n’en a pas le pouvoir – mais s’il va cofinancer le projet. Le 25 juin, le sous-préfet de Mauriac demande au préfet d’aller dans le sens de cette délibération et de maintenir les premiers plans, ce qu’il ne manque pas de faire, le 30 juin, dans une lettre au ministre de l’instruction publique et des cultes. Ainsi soutenu, le projet est accepté par le ministère le 10 février 1888, qui accorde 20000 F de secours.

La réfection des toitures de la nef et des chapelles, suspendue par la reconstruction du clocher, achèvera le chantier en 1889.

La refonte des cloches est décidée par le Conseil le 31 décembre 1890.

________________________________________

3. L’affaire de l’inscription

________________________________________

Les archives de Salers font état d’une péripétie qui n’est pas totalement dénuée d’intérêt, puisqu’elle témoigne de l’importance des symboles en ces temps de construction et de reconstruction. Les édiles de Salers, en effet, semblent avoir pris à cœur de faire graver non pas une, mais deux plaques successives illustrant la reconstruction du clocher, la première n’ayant visiblement pas plu à la majorité du conseil municipal. Il ressort du contexte des délibérations que le maire et peut-être son adjoint ont fait graver une plaque en pierre à leurs noms. La séance du 30 décembre 1890 indique en effet qu’ « il fut décidé qu’une plaque commémorative relatant la libéralité du gouvernement de la République serait apposée sur le fronton du clocher. Or il existe déjà une inscription qui a été faite sans l’avis préalable du conseil municipal, bien que le plan du clocher ne portât nulle indication pour le placement d’une plaque d’inscription ».

Le maire (Rolland) et l’adjoint (Barbet), « parties intéressées », indiquent qu’ils ne prendront pas part au vote. Le conseil décide promptement l’enlèvement de la plaque d’inscription et la pose d’une nouvelle faisant état des libéralités de l’Etat (20000 F) et des sacrifices de la commune (25000 F). Détail significatif, les conseillers municipaux s’accordent une plaque de marbre et une inscription en lettres dorées…

« Cette inscription, est-il encore précisé, sera faite en latin et rédigée comme suit : Respublica munificentia / et / Civitatis subsidio / Turris edificata / 1888-1889 / Rolland maire ». L’un des intervenants demande, et obtient, que le nom du maire soit tout de même apposé en bas de l’inscription, en vue de conciliation.

Une lettre du sous-préfet au préfet, datée du 3 février 1891, nous apprend que la substitution n’est pas encore faite, et que l’affaire a largement débordé le cadre municipal. Pour notre part, il nous a semblé que les deux pierres disposées en façade du clocher, mais en hauteur, présentent une inscription aujourd’hui illisible, et comme bûchée…

L'inscription illisible du clocher

________________________________________

4. La restauration du porche par Jean Ribes (1891)

________________________________________

Dernière étape des travaux, c’est sous ce clocher tout neuf que Jean Ribes va sculpter un nouveau porche et un somptueux portail, les sculptures anciennes - dont en réalité nous ignorons tout - étant presque complètement délitées. Sans doute les murs primitifs furent en partie conservés, puisque c’est sur eux que le clocher lui-même fut assis, mais de nombreuses pierres de maçonnerie furent alors changées et la majeure partie des éléments sculptés remplacés. Le 5 juillet 1891, un traité de gré à gré est passé entre le maire de Salers et Ribes. Le voici dans son intégralité, tel qu’il figure aux archives départementales :

« Je soussigné Ribes sculpteur à Mauriac, m’engage envers le maire de Salers, m’engage (sic) à exécuter les travaux suivants :

1° le refouillement à faire sur les anciennes constructions du porche de l’église pour rapporter par incrustation les morceaux manquants ;

2° toute la fourniture de pierres de taille nécessaires à remplacer les morceaux dégradés ou manquants ;

3° la taille préparatoire sur le dit appareil ;

4° la taille et sculpture variée de six chapiteaux pour colonnettes ;

5° la taille et sculpture de six bases pour colonnettes ;

6° la sculpture imitation de pierreries enchâssées du bandeau au-dessus des chapiteaux et sous la naissance des arcs ;

7° la sculpture d’un rinceau sur les claveaux supérieurs de la porte d’entrée ;

8° la sculpture d’une torsade sur l’archivolte au-dessus des dits claveaux ;

9° sculpture d’étoiles sur les claveaux extérieurs de l’arc du porche ;

10° sculpture de denticules damier sur l’archivolte au dessus du dit arc ;

11° et enfin réparation et retaille des deux consoles des arcs latéraux du porche.

Les travaux seront exécutés avec soin et d’un beau fini, moyennant la somme de 2500 francs ».

Ce contrat, ratifié par le conseil municipal le 22 novembre, nous apprend diverses choses intéressantes. D’abord, rien ou presque n’a échappé au ciseau de Ribes dans le porche actuel de Salers, que l’on peut considérer comme intégralement refait. Pour une part il s’est agi de restaurer en reprenant des ornements semble-t-il préexistants (denticules, torsade) ; pour une autre part, Ribes a inventé de nouveaux ornements (chapiteaux, imitation de pierreries enchâssées, rinceaux, étoiles…), si bien que le porche de Salers apparaît à la fois comme d’origine dans l’ensemble, et comme un pastiche dans le détail, cas unique dans le Cantal. Le neuf se mêle intimement à l’ancien. La structure relève du XIIe siècle, et la sculpture est comme « plaquée » par-dessus, mais sans violence. C’est ainsi que l’on peut supposer ancien le dispositif des arcades latérales, que l’on trouve en effet dans plusieurs porches romans de la région de Mauriac (à Anglards-de-Salers, Ydes, Sauvat et Chastel-Marlhac), tandis que les sculptures, et en tout cas les deux consoles explicitement mentionnées, sont modernes. Ensuite, nous apprenons que les contrats pouvaient stipuler certains détails très précis, comme ici que la sculpture des chapiteaux doit être « variée », c’est-à-dire que chaque chapiteau se doit de présenter au moins quelques différences avec les autres.

Le porche sculpté par Jean Ribes en 1891

Nous retrouvons, à Salers, le vocabulaire habituel de Jean Ribes : animaux fantastiques, masques humains ou monstrueux, parfois têtes de diables… tout cela savamment entremêlé, enchevêtré, deux corps partageant la même tête, les bouches ou plutôt les gueules crachant des tiges qui les relient à d’autres. Certains éléments sont au contraire tout à fait archéologiques : besants, billettes, pointes de diamants et damiers, reproductions littérales des ornements romans anciens, ou en tout cas sculptés dans leur esprit.

________________________________________

Conclusion : une reconstruction exemplaire

________________________________________

Le nouveau clocher de Salers n’a rien à voir, sinon dans ses dimensions et son emplacement, avec son prédécesseur de 1825. Entre temps, comme l’avait justement remarqué Emile Delalo, la « science archéologique » avait fait des progrès importants, et les murs de simple maçonnerie de Belmas sont remplacés par un imposant édifice de pierre de taille, orné d’arcatures complexes, de chapiteaux et de modillons, dans le style du XIIe siècle choisi par Aigueparse pour accompagner un porche que l’on devine roman. Travail de grande qualité qui fait mentir tous les détracteurs du XIXe siècle.

Ironie suprême : le porche « roman » que tout le monde célèbre comme un très beau vestige est en réalité la partie la plus récente de l’église de Salers. Ce n’est pourtant pas la moins intéressante, loin de là !

________________________________________

Sources et références :

________________________________________

Le dossier des reconstructions est conservé aux archives départementales du Cantal sous la cote 2 O 219 - 3.

La photographie est cotée 30 Fi 59 (et titrée : « représentation de Salers avant la reconstruction du clocher en 1883 ». L’absence apparente de la toiture du clocher, sur la photographie, pourrait laisser penser à une date postérieure à l’incendie dû à la foudre, en juillet 1885).

Sur l’église de Salers et les divers travaux qu’elle connut au XIXe siècle, je me permets de renvoyer à mon ouvrage sur les Eglises romanes de Haute-Auvergne, éditions Créer, Nonette, tome 1, 1999. A compléter par mon article « Eglises néo-romanes du Cantal », Revue Patrimoine en Haute-Auvergne, n°5, 2005, p. 7-38.

Sur le sculpteur Jean Ribes, un ouvrage à paraître en 2009 : Jean Ribes, un sculpteur « roman » dans le Cantal en 1900, éditions Cantal-Patrimoine.

________________________________________

|

|